立意训俗的《袁氏世范》

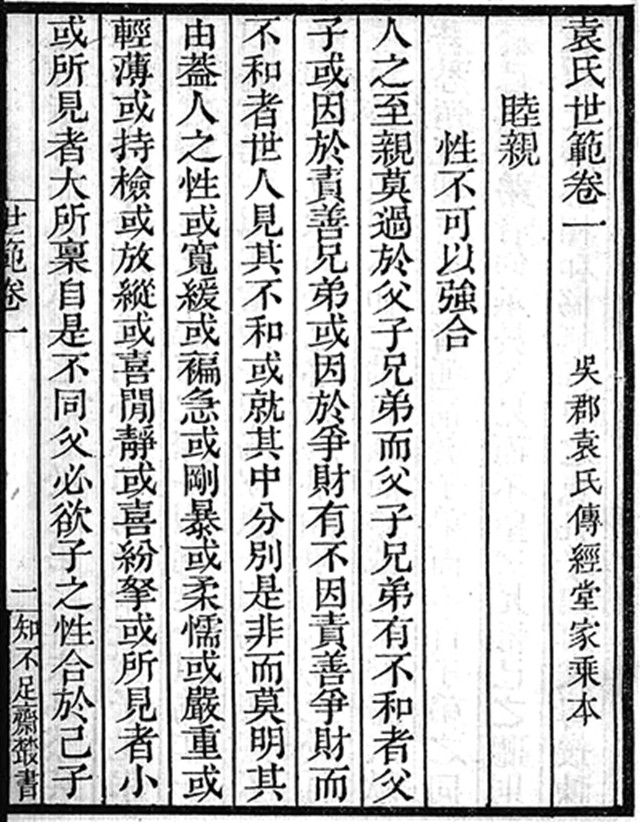

知不足斋本《袁氏世范》书影

《颜氏家训》之亚

自北齐颜之推的《颜氏家训》问世以来直到宋明时期,最受世人称道的家训名篇中,毫无疑问应该包括南宋袁采的《袁氏世范》。《四库全书》的编校者对《袁氏世范》给予高度评价,称其为“《颜氏家训》之亚”。

《袁氏世范》的作者袁采,字君载,今浙江衢州人。袁采的生平事迹不可详考,只知道隆兴元年(1163),他曾以会试第三名的成绩登进士第,担任过乐清等县县令,后官至监登闻鼓院(宋代的登闻鼓院是接受百姓陈情的机构)。他秉性刚正,为官廉明,颇有政声。时人赞其为“德足而行成,学博而文富”。袁采著有《政和杂志》和《县令小录》,并主修《乐清县志》十卷,但对世人影响最大的还是写于淳熙五年(1178)的《袁氏世范》。

宋代以前的家训,虽数量不少,但大多议论精微,意求“典正”,不以“流俗”为然。而袁采的这部家训却立意“训俗”,故而书成之后,他将其取名为《俗训》,明确表达了该书“厚人伦而美习俗”的宗旨。后来,袁采请他的同窗好友刘镇为自己的家训作序,刘镇将《俗训》改名为《袁氏世范》。

刘镇在序中谈到更改书名的原因时说,对袁采的这部书,他自己反复阅读、仔细体味达数月之久,深感“其言则精确而详尽,其意则敦厚而委曲,习而行之,诚可以为孝悌,为忠恕,为善良,而有士君子之行矣”。他认为这部家训不仅可以施之于乐清一县,而且可以“达诸四海”;不仅可以行之一时,而且可以“垂诸后世”,成为“世之范模”,因而更名为《袁氏世范》。

《睦亲》篇的齐家之道

《袁氏世范》共三卷,第一卷是《睦亲》,论及父子、兄弟、夫妇、妯娌、子侄等各种家庭关系的处理,具体分析了家人不和的原因、弊害,阐明了家人如何和睦相处的各种准则。

在《睦亲》篇中,袁采认为要从人们的不同性格、性情的分析入手,深入剖析造成家庭失和的根本原因,只有弄清家庭不睦的症结所在,才能从根本上解决问题。按他的解释,即使同一个家庭的成员,其禀性也是有很大差异的。假如做父亲的硬要儿子的禀性适合自己、做兄长的硬要弟弟的禀性适合自己,那么对方未必心甘情愿。这样“其性不可得而合,则其言行亦不可得而合,此父子兄弟不和之根源也。”况且临事之际,每个人各持己见,都想让对方服从自己,必然会发生争执。一次次争执的结果,就会使彼此不睦乃至“终身失欢”。

如何解决这个导致家人不和的根本问题?袁采提出了一系列措施:一是性不可以强合。为父兄和为子弟者,居家之道应该是尊重对方的人格和禀性,而不是要对方“同于己”“惟己之听”。二是善于反思自己。袁采提出为父兄者和为子弟者如果都能站在对方的立场上考虑问题,处理双方的关系,待人如己,这样的家庭没有不睦之理。三是处家贵宽容忍让。袁采认为,自古以来人们的道德水平就有高低之分,家人之间也是如此,这就要求父子兄弟夫妇“宽怀处之”,互相忍让。

袁采在《睦亲》篇中还提出了许多调适家人关系的行为准则,这些在今天看来也是难能可贵的。比如,在父子关系上,他提出必须坚持两个基本原则:一是父慈子孝;二是父母爱子贵均。这两个方面,前人的家训中虽也曾论及,但袁采把道理讲得更入情入理、细致周到。他认为“为人父者能以他人之不肖子喻己子,为人子者能以他人之不贤父喻己父,则父慈而子愈孝,子孝而父益慈”,这样就“无偏胜之患也”。在父母对子女的憎爱方面,袁采以自己的经验,加上对当时民风的观察,作了十分精辟的论述。他认为做父母的往往偏爱幼小的子女,特别关心怜恤子女中的贫穷者,而做祖父母的则不同,他们偏爱的往往是长孙。这固然是人之常情,但弄不好会成为兄弟不和的原因。故而做长辈的一般情况下应对晚辈一视同仁,不可偏憎偏爱,否则“衣服饮食,言语动静,必厚于所爱而薄于所憎。见爱者意气日横,见憎者心不能平。积久之后,遂成深仇,所以爱之适所以害之也。”做父母的应该“均其所爱”,只有这样,家庭才能和睦。

《处己》篇的立世之规

《袁氏世范》的第二卷是《处己》,袁采在该篇对子弟立身处世的教诲中阐述了很多有价值的见解,对世人的自身修养提出了系统的忠告。概括起来,主要有以下几个方面。

其一,忠信笃敬,公平正直。袁采认为,忠信笃敬、公平正直是做人最重要的品德,但是他对忠信笃敬的解释与传统的解释很不相同,尤其是“忠”。他说:“盖财物交加,不损人而益己,患难之际,不妨人而利己,所谓忠也。有所许诺,纤毫必偿,有所期约,时刻不易,所谓信也。处事近厚,处心诚实,所谓笃也。礼貌卑下,言辞谦恭,所谓敬也。”

其二,富贵不骄,礼待乡曲。袁采认为如果本自贫寒而致“富厚”“通显”,不应“以此取优于乡曲”,即在乡亲们面前“摆谱”;若是因为继承父祖的遗产或沾父祖的光而成显贵,在乡亲面前耍威风,那更是可羞又可怜。尤其可贵的是,袁采批评了一些势利人的做法。这些人“不能一概礼待乡曲,而因人之富贵贫贱设为高下等级。见有资财有官职者,则礼恭而心敬。资财愈多,官职愈高,则恭敬又加焉。至视贫者贱者,则礼傲而心慢,曾不少顾恤。殊不知彼之富贵,非我之荣;彼之贫贱,非我之辱,何用高下分别如此?”

其三,谨慎交游,近善远恶。在社会交往方面,他要求子弟近君子而远小人,但不赞成有的人家为防子弟从事“酒色博弈之事”而“绝其交游”的做法,认为这样不仅会使子弟缺乏社会阅历,“朴野蠢鄙”,而且一旦“禁防一弛,情窦顿开,如火燎原,不可扑灭”,会干出更大的错事。因此袁采建议对子弟要“谨其交游,虽不肖之事,习闻既熟,自能识破,必知愧而不为。”这种积极疏导而不是消极防备的方法,可以不断增强年幼子弟对不良行为的抵抗能力,在今天看来是符合教育学、心理学原理的。

其四,严己宽人,过必思改。严于责己、宽以待人是中华民族的优秀道德传统。袁采认为“勉人为善,谏人为恶,固是美事,先须自省”,只有正己才能正人。人不能无过,但过必思改,同时要宽厚为怀,以直报怨,不要计较人情的厚薄。若“处己接物,常怀慢心、伪心、妒心、疑心者,皆自取轻辱于人,盛德君子所不为也”。他还告诫子弟要见得思义,以礼制欲。

其五,处事无愧心,悔心必为善。这是袁采对道德修养最高境界的见解,他说:“今人有为不善之事,幸其人之不见不闻,安然自肆,无所畏忌。殊不知人之耳目可掩,神之聪明不可掩。凡吾之处事,心以为可,心以为是,人虽不知,神已知之矣;吾之处事,心以为不可,心以为非,人虽不知,神已知之矣。”这种见解尽管是唯心主义的,但却以朴素的语言,通俗地阐释了儒家的“慎独”思想,因而更能为人们所理解和接受。接着,袁采进一步表述了活到老修身到老的思想,这就是常具“悔心”,不断反省自己,长善救失。他指出:“人之处事,能常悔往事之非,常悔前言之失,常悔往年之未有知识,其贤德之进,所谓长日加益而人不自知也。古人谓‘行年六十而知五十九之非’者,可不勉哉!”

其六,习业治生,自立于世。在《睦亲》篇中,袁采就从父辈对子弟关爱的角度,告诫家长特别是富贵之家的家长,应让子弟从事一定的正当职业,这样可使贫家子弟避免饥寒,富家子弟免于染上酒色博弈等恶习。《处己》篇中,他又对子弟应该从事的正当职业给予了具体的指导。袁采认为,士大夫子弟首选的职业当是读书习儒,这样上可以取科第、致富贵,次可以开门教授生徒。即使不能习进士业者,还可以事笔札、代笺简、为童蒙师。“如不能为儒,则巫、医、僧、道、农圃、商贾、伎术,凡可以养生而不至于辱先者,皆可为也。”袁采将过去被人瞧不起的职业作为子弟可以选择的职业,的确是择业观上的一大进步。

《袁氏世范》第三篇是《治家》,基本上是持家兴业的经验之谈,从宅基择选、房屋起造、防火拒盗、管理仓米,到厚待佃户、纳税应捐、修桥补路、植种桑果等等,范围非常之广,要求极其具体,限于篇幅,本文从略。

《袁氏世范》对后世的影响

《袁氏世范》不仅语言质朴通俗,规范便于操作,而且具有可贵的社会教化责任心和开明的民主意识。

以前的家训基本上是为训诲自己的家人子弟而作,袁采的家训不仅如此,还为了端正民风、官风和社风。正如他在后记中所说,他希望世人读了此书后能有所收获,减少纷争、诉讼及犯罪行为,使世风“醇厚”。他说:“人或好恶不同,互是迭非,必有一二契其心者,庶几息争省刑。俗还醇厚,圣人复起,不吾废也。”他把“田夫野老、幽闺妇女”作为写作对象,细心启诱,反复训诫。写这部家训时,袁采只是一个小小的县令,但他却能以强烈的社会责任感,撰著并刊行此书,立志训俗。

与同时代人相比,袁采具有较为开明的民主意识。袁采在《睦亲》篇中认为家庭和睦的根本问题是解决父兄与子弟之间的关系。双方应当交流、理解与适应。做父辈的要尊重子弟的人格和个性,同时要“各能反思”,从对方的立场考虑问题。虽然他也认为“子之于父,弟之于兄,犹卒伍之于将帅”,但他不像司马光的《居家杂仪》等家训那样特别强调子弟对父兄的绝对顺从,强调惩罚措施,实际上《袁氏世范》几乎没有提到过暴力的惩治。他对于为人父兄的要求与为人子弟的要求基本上是平等的,这种教育就易于为人们所接受。

被誉为“《颜氏家训》之亚”的《袁氏世范》,由于其鲜明独到的见解,奠定了它在中国古代家训发展史上的重要地位(尽管属于广义家训)。袁采的许多家庭教育、家政管理和社会教化的思想,对后世家训的演进具有重要的意义;他以训俗为己任的社会使命意识拓展了家训的功能,对开明的知识分子利用家训这一形式轨物范世、实现自己的道德理想提供了很好的借鉴;他的“性不可以强合”的科学认识,磨炼疏导而不是一味防禁等教化方法,特别是爱惜物命、推人及物的生命伦理思想,不仅对古代家训教化的发展,而且对中国传统伦理思想的演化都产生了积极的作用。